「酢が血糖値に良いと聞いたけど、具体的にどう効果があるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?血糖値の上昇を抑えたい方や、健康維持を目指す方に向けて、酢の働きや効果的な摂取方法をわかりやすく解説します。食後の血糖値をコントロールする飲み方やレシピ、注意点まで詳しく紹介。毎日の食生活に酢を取り入れて、無理なく健康管理を始めましょう!

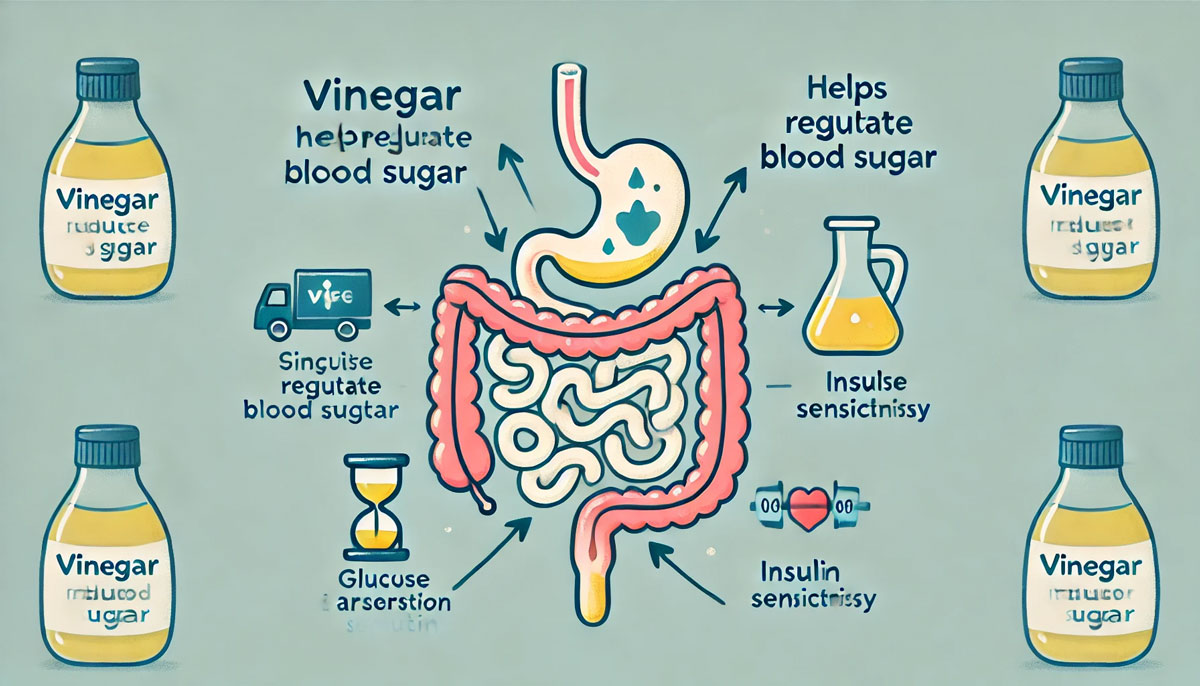

なぜ酢が血糖値を抑えるのか?そのメカニズムとは

酢は日本の食文化に根付いた調味料ですが、健康効果も高く評価されています。特に近年、酢が血糖値の上昇を抑える効果があることが注目され、多くの研究が進められています。なぜ酢が血糖値に良い影響を与えるのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。

酢に含まれる成分と血糖値への影響

酢の主成分である酢酸が、血糖値に影響を与える重要な成分です。酢酸が体内でどのように働くのかを解説します。

① 食後血糖値の上昇を抑える

食事と一緒に酢を摂ることで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。これは、酢酸が胃の働きを調整し、炭水化物の消化吸収を緩やかにするためです。その結果、糖が急激に血液中に流れ込むのを防ぎ、食後の血糖値スパイクを抑えます。

② 腸内環境を整え、糖の吸収を調整

酢は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善する効果も期待されています。腸内環境が良くなると、糖の吸収が緩やかになり、血糖値が安定しやすくなります。

③ 代謝を促進し、エネルギー消費を高める

酢酸は肝臓に働きかけ、脂肪の代謝を促進するとされています。これにより、血液中の糖がエネルギーとして消費されやすくなり、血糖値の上昇を抑える助けになります。

インスリン感受性の向上と糖の吸収抑制

インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、その働きが低下すると糖尿病や高血糖のリスクが高まります。酢はインスリンの働きをサポートする役割も期待されています。

① インスリン感受性を高める

研究によると、酢酸を摂取することでインスリン感受性が向上することが分かっています。これは、細胞がインスリンに対してより敏感になり、血糖値を効率よく調整できる状態を作るためです。

② 糖の吸収を遅らせる

酢を摂ることで、小腸での糖の吸収速度が遅くなります。これにより、血糖値が急激に上昇するのを防ぎ、体に負担をかけにくくなります。

まとめ

酢には、血糖値の上昇を抑えるさまざまな効果があることが分かりました。特に、食後の血糖値の急上昇を防ぐ、インスリン感受性を向上させるといった働きがあるため、糖尿病予防や健康管理に役立ちます。日常的に食事に取り入れることで、手軽に血糖値コントロールができるでしょう。

次の記事では、具体的な酢の摂取方法やおすすめのレシピを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!

効果的な酢の摂取タイミング

酢には血糖値の上昇を抑える効果がありますが、飲むタイミングによってその効果に違いがあることをご存じでしょうか?せっかく健康のために取り入れるなら、最も効果的なタイミングを知りたいですよね。

今回は、「食前・食後どちらがよいのか?」、「1日にどのくらいの量を飲めばよいのか?」というポイントに焦点を当てて解説します。

食前・食後どちらがいい?

酢を飲むタイミングとして、「食前がよいのか?それとも食後の方が効果的なのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。それぞれのメリットとデメリットを比較してみます。

① 食前に酢を摂取する場合

食前に酢を飲むと、胃の働きに影響を与え、消化の流れをコントロールできます。

✅ メリット

- 胃の働きを整え、食後の血糖値の上昇を抑えやすい

- 食欲をコントロールし、食べすぎを防ぐ効果が期待できる

❌ デメリット

- 空腹時に飲むと、酢の酸によって胃が荒れる可能性がある

- 酸味が強いため、飲みにくいと感じる人もいる

② 食後に酢を摂取する場合

食後に酢を飲むことで、食事で摂取した糖の吸収をゆるやかにする効果が期待できます。

✅ メリット

- 食後の血糖値の急上昇を防ぎやすい

- 胃への負担が少ないため、安心して摂取できる

❌ デメリット

- 酢の酸が歯に影響を与える可能性がある(※対策として、水で薄めると◎)

結論:食前と食後、どちらがよい?

血糖値を抑える目的であれば、食後に摂取する方が効果的です。特に、食事の直後や食後30分以内に摂取することで、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の上昇を防ぐ働きが期待できます。

ただし、胃が強い人であれば食前に少量の酢を摂取するのも選択肢のひとつです。どちらの方法が自分に合っているか、体調に合わせて試してみるとよいでしょう。

1日にどのくらい飲めばいいのか?

「酢が体に良い」と聞くと、たくさん摂取したくなりますが、適量を守ることが大切です。

推奨される1日の摂取量

健康効果を得るためには、1日あたり大さじ1~2杯(15~30ml)が目安とされています。

なぜ適量が大切なのか?

酢を過剰に摂取すると、胃や歯へのダメージにつながる可能性があります。特に、酢は酸性が強いため、そのまま飲むのではなく水や炭酸水で薄めることが推奨されます。

また、一度に大量に飲むのではなく、1日2~3回に分けて摂取すると、体への負担が少なく、血糖値コントロールにも効果的です。

まとめ

効果的な酢の摂取タイミングは、食後30分以内がベストです。食事とともに摂取することで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

また、適量を守ることも重要で、1日15~30mlを目安に、飲みすぎに注意しながら摂取しましょう。酢は健康維持に役立つ身近な調味料なので、ぜひ日常生活に取り入れてみてください!

血糖値管理におすすめの酢の飲み方とレシピ

酢には血糖値の上昇を抑える効果があり、日々の食生活に取り入れることで健康維持に役立ちます。しかし、「どのように摂取すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。そこで今回は、手軽に試せる酢ドリンクのレシピと、料理に取り入れる方法を紹介します。

手軽に試せる酢ドリンク3選

酢を飲む際は、酸味を和らげるために水や炭酸水で薄めるのがポイントです。以下の3つのレシピなら、飲みやすく血糖値管理にも最適です。

① はちみつ黒酢ドリンク

【材料】

- 黒酢…大さじ1

- はちみつ…小さじ1

- 水または炭酸水…200ml

【作り方】

- コップに黒酢とはちみつを入れる

- よく混ぜてから水または炭酸水を注ぐ

- 軽くかき混ぜて完成

✅ 飲みやすく、継続しやすい

✅ 黒酢に含まれるアミノ酸が代謝をサポート

② レモンビネガードリンク

【材料】

- りんご酢…大さじ1

- レモン果汁…小さじ1

- はちみつ…小さじ1

- 水または炭酸水…200ml

【作り方】

- りんご酢、レモン果汁、はちみつをコップに入れる

- よく混ぜてから水または炭酸水を注ぐ

✅ ビタミンCたっぷりで美容効果も期待

③ 豆乳酢ドリンク

【材料】

- 米酢…大さじ1

- 無調整豆乳…200ml

- きなこ(お好みで)…小さじ1

【作り方】

- コップに豆乳と米酢を入れ、よく混ぜる

- お好みできなこを加えると、風味がアップ

✅ 豆乳のたんぱく質と酢の組み合わせで血糖値管理に最適

酢ドリンクは食後30分以内に飲むことで、血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。ただし、酸が強いため空腹時の摂取は避けましょう。

料理に取り入れる方法(ドレッシング・スープ・漬け物など)

酢はドリンクだけでなく、料理に取り入れることで無理なく摂取できます。ここでは、簡単に作れるレシピを紹介します。

① 自家製さっぱり和風ドレッシング

【材料】

- 酢(米酢またはりんご酢)…大さじ2

- しょうゆ…大さじ1

- ごま油…大さじ1

- すりごま…小さじ1

- はちみつ…小さじ1

【作り方】

- 材料をすべて混ぜるだけで完成!

- サラダにかけて召し上がれ

✅ シンプルで万能、野菜がたっぷり食べられる

② 酢を使った簡単スープ

【材料(2人分)】

- 鶏がらスープの素…小さじ2

- 水…400ml

- 酢(黒酢や米酢)…大さじ1

- 卵…1個

- 片栗粉(とろみをつける場合)…小さじ1

【作り方】

- 水を鍋に入れて火にかけ、鶏がらスープの素を加える

- 沸騰したら酢を加え、溶き卵を回し入れる

- 片栗粉を水で溶いて加えると、まろやかな口当たりに

✅ 酸味がやさしく、食欲のないときにもおすすめ

③ さっぱり漬け物(即席ピクルス)

【材料】

- きゅうり…1本(輪切り)

- にんじん…1/2本(細切り)

- 酢…大さじ3

- 砂糖…大さじ1

- 塩…小さじ1/2

【作り方】

- 材料をすべてジップ付きの袋に入れて軽くもむ

- 冷蔵庫で30分ほど置いたら完成

✅ 手軽に作れて、腸内環境の改善にも役立つ

まとめ

酢を使った飲み方や料理法を知ることで、無理なく血糖値管理に役立てることができます。特に、食後30分以内に摂取すると血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できるため、習慣化するのがおすすめです。

- 手軽に摂れる酢ドリンク → 毎日の習慣にしやすい

- 料理に取り入れる → 食事と一緒に酢を楽しめる

健康維持のために、ぜひお好みの方法で酢を取り入れてみてください!

酢を飲む際の注意点とデメリット

酢は血糖値の上昇を抑え、健康維持に役立つ素晴らしい食品ですが、摂取方法を間違えるとデメリットもあります。特に「飲みすぎ」や「酸の影響」には注意が必要です。今回は、酢を安全に取り入れるための注意点について解説します。

飲みすぎによる副作用

酢には健康効果があるとはいえ、過剰摂取は逆効果になることもあります。以下のような副作用に注意しましょう。

① 胃の不調や胃痛のリスク

酢は酸性が強いため、過剰に摂取すると胃の粘膜を刺激し、胃痛や胃もたれを引き起こす可能性があります。特に、空腹時に酢をそのまま飲むと、胃への負担が大きくなります。

対策

- 酢は必ず水や炭酸水で薄めて飲む

- 空腹時の摂取は避け、食事と一緒に摂る

② カリウム不足を引き起こす可能性

酢を大量に摂取すると、カリウムの排出が促進され、体内のカリウムバランスが崩れる可能性があります。カリウムは筋肉の収縮や血圧の調整に関わる重要なミネラルなので、不足すると倦怠感や筋肉のけいれんが起こることも。

対策

- 適量を守る(1日15~30ml程度が目安)

- カリウムを多く含む食品(バナナ、ほうれん草、アボカドなど)と一緒に摂る

③ 骨密度への影響

過剰に酢を摂取すると、体内のミネラルバランスが崩れ、骨密度が低下するリスクが指摘されています。特に、長期間にわたって大量の酢を摂取すると、カルシウムの吸収が妨げられることがあるため注意が必要です。

対策

- 適量を守ることが最も重要

- カルシウムを多く含む食品(牛乳、チーズ、小魚など)を意識して摂取

酢は健康に良いですが、「飲めば飲むほど良い」というわけではありません。適量を守ることが、安全に続けるポイントです。

胃や歯への影響を抑える方法

酢は酸性が強いため、胃や歯に影響を与えることがあります。しかし、適切な方法で摂取すれば、これらのリスクを軽減できます。

① 胃への負担を減らす方法

- 水で薄める(最低でも5倍以上に希釈)

- 牛乳や豆乳に混ぜると、酸が和らぎ胃に優しい

- 食事と一緒に摂ることで胃への負担を軽減

特に、空腹時に原液で飲むのは厳禁です。胃が弱い方は、乳製品やスープに混ぜるのがおすすめです。

② 酢が歯に与える影響と対策

酢の酸は歯のエナメル質を溶かし、知覚過敏や虫歯のリスクを高める可能性があります。

対策

- 酢を飲んだ後は、すぐに歯を磨かず、まずは水で口をすすぐ(歯磨きは30分後がベスト)

- ストローを使って飲むと、歯への接触を減らせる

- チーズやヨーグルトと一緒に摂取すると、カルシウムが歯を守る

酢を飲むことは健康に良いですが、胃や歯への影響を最小限にする工夫が大切です。

まとめ

酢は血糖値のコントロールや健康維持に役立ちますが、飲みすぎには注意が必要です。特に、胃や歯への影響を考慮し、適量を守ることが大切です。

酢を安全に飲むポイント

✅ 1日15~30mlを目安にする

✅ 水や炭酸水で薄めて飲む

✅ 食事と一緒に摂る(空腹時は避ける)

✅ 歯を守るために、ストローを使ったり水で口をすすぐ

これらのポイントを守れば、酢をより安全に取り入れることができます。健康管理のために、正しく酢を活用しましょう!

まとめ – 酢を活用して血糖値を上手にコントロールしよう!

酢には、血糖値の上昇を抑える効果があることがさまざまな研究で明らかになっています。特に、食後の血糖値スパイクを防ぐことで、糖尿病予防や健康維持に役立ちます。しかし、効果を最大限に引き出すには、適切な摂取方法やタイミングを知ることが大切です。

この記事で紹介した内容を振り返りながら、酢を上手に活用する方法をまとめていきましょう。

1. 酢の血糖値コントロール効果とは?

酢の主成分である「酢酸」には、以下のような働きがあります。

✅ 食後の血糖値上昇を抑える(糖の吸収を緩やかにする)

✅ インスリンの働きを助ける(インスリン感受性の向上)

✅ 腸内環境を整え、代謝を促進する

このような効果により、血糖値が安定しやすくなり、肥満や糖尿病のリスクを低減できるのです。

ただし、飲みすぎは胃や歯への負担になるため、適量を守ることが重要です。

2. 効果的な摂取タイミングと方法

① 酢を飲むベストなタイミングは?

食後30分以内に摂取すると、糖の吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を防ぎやすくなります。

② 1日にどのくらい飲めばいいのか?

- 目安は15~30ml(大さじ1~2杯)

- 水や炭酸水で5倍以上に薄めて飲む

- ストローを使うと歯への影響を軽減できる

3. 取り入れやすいレシピ

① 手軽に作れる酢ドリンク

- はちみつ黒酢ドリンク(黒酢+はちみつ+炭酸水)

- レモンビネガードリンク(りんご酢+レモン+水)

- 豆乳酢ドリンク(米酢+無調整豆乳)

② 料理に活用する方法

- ドレッシング(酢+しょうゆ+ごま油)

- スープ(鶏がらスープ+酢+卵)

- 漬け物(酢+砂糖+塩で即席ピクルス)

酢をドリンクや料理に取り入れることで、無理なく毎日続けることができます。

4. 酢を飲む際の注意点

酢は健康に良い反面、注意すべき点もあります。

① 飲みすぎはNG!

過剰摂取すると、胃の不調やカリウム不足を招く可能性があるため、適量を守ることが大切です。

② 胃や歯への影響を軽減する方法

- 酢は水で薄める(原液は避ける)

- ストローを使うと歯のダメージを防げる

- 飲んだ後は水で口をすすぐ(すぐに歯磨きしない)

正しい摂取方法を守れば、酢の健康効果をしっかり得ることができます。

5. まとめ:酢を習慣にして健康維持を目指そう!

酢は、手軽に取り入れられる健康食品であり、血糖値コントロールにも役立ちます。

酢を活用するためのポイント

✅ 食後30分以内に摂取すると効果的

✅ 1日15~30mlを目安に飲む

✅ 水や炭酸水で薄める(5倍以上が理想)

✅ ドリンクや料理に取り入れて無理なく続ける

酢は身近な調味料でありながら、多くの健康効果が期待できる食品です。今日からあなたの食生活にも取り入れて、健康維持に役立ててみてはいかがでしょうか?